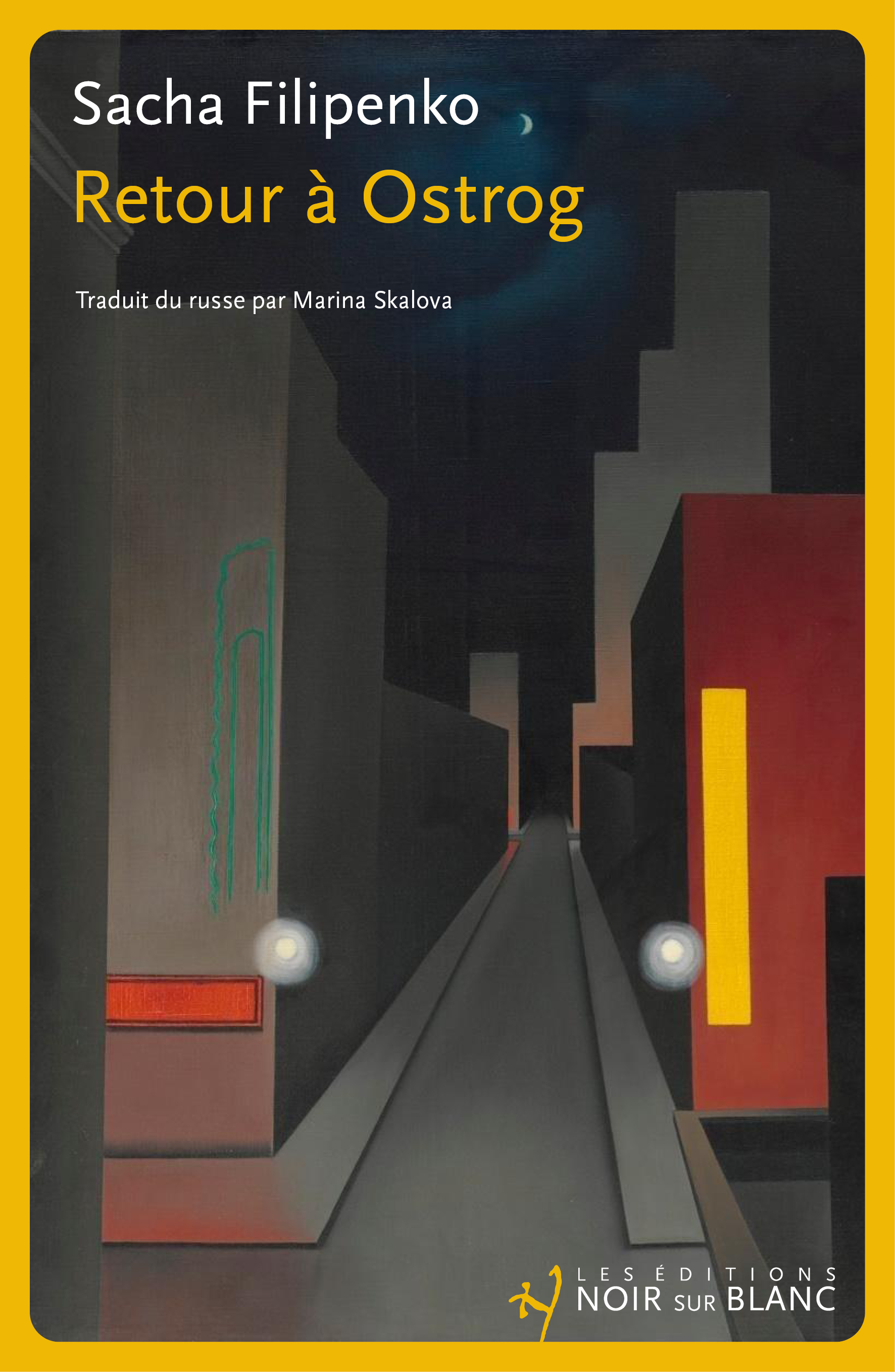

Il serait superflu de présenter à mes lecteurs fidèles Sacha Filipenko, cet écrivain biélorusse dissident, récompensé par de nombreux prix littéraires, qui vit ces dernières années en Suisse. Ceux qui lisent le russe en savent un peu plus sur lui, ceux qui lisent le français un peu moins, mais tous comprennent que sa couleur littéraire de prédilection est le noir. Il écrit sur ce que la réalité qu’il connaît a de plus sombre, qu’il s’agisse de la Biélorussie (L’Ancien fils) ou de la Russie (Kremulator), peu importe que l’action se déroule dans les années 1930 ou à notre époque. On peut lui reprocher de forcer le trait, mais cela relève déjà de l’appréciation personnelle de chaque lecteur.

Le roman Retour à Ostrog, dont je vais vous parler aujourd’hui, a d’abord été publié en 2019 dans la revue Znamia, l’un des plus respectés des grands magazines littéraires russes, qui fête cette année son quatre-vingt-quinzième anniversaire. C’est cette version que j’ai relue à la veille de la parution de la traduction française, en prenant quelques notes dès la première page. Il m’a semblé utile d’apporter certaines explications à mon public multilingue, au-delà du dénouement annoncé dans un bref prologue, c’est-à-dire le suicide du protagoniste, homonyme de l’auteur. Manifestement, la traductrice Marina Skalova a ressenti le même besoin, puisqu’elle a rédigé une préface pour l’édition francophone. Je me permettrai d’ajouter certains éléments et de ne pas être entièrement d’accord sur d’autres.

À la lumière de ces éléments, le titre du roman prend une tout autre dimension. Retour à Ostrog est le retour en arrière de tout un pays, vers la fameuse auge brisée de Pouchkine dans Le conte du pêcheur et du petit poisson, après une brève période d’euphorie. Si brève qu’il arrive de penser qu’elle n’a jamais existé, et que personne n’est jamais sorti de l’ostrog. L’image de la prison omniprésente est soulignée dès la première page par la présence d’une cage contenant un perroquet, trop coloré pour le bureau impersonnel d’un policier de quartier. Le propriétaire de l’oiseau, cadeau de sa fille, ne le laisse pas sortir de sa cage par principe pédagogique. « L’oiseau doit comprendre que la cage est sa maison. » Faut-il vraiment commenter ?

Le roman est divisé en parties de longueur inégale, définies non comme des chapitres, mais comme des chants, au nombre de vingt-quatre. Marina Skalova explique au lecteur francophone qu’il s’agit d’une référence à l’Odyssée d’Homère. C’est tout à fait possible, mais, pour ma part, j’ai immédiatement pensé à Dante. Sa Divine Comédie est elle aussi composée de chants, et la ville provinciale russe d’Ostrog décrite par Sacha Filipenko est un véritable enfer sur terre, où « chaque voisin est à la fois compagnon de cellule et maton ». Le fait que le roman soit écrit au présent surprend quelque peu, mais renforce le sentiment de permanence de cet état de choses.

C’est dans cet enfer qu’arrive, ou plutôt qu’il revient, un enquêteur moscovite, vétéran de la guerre de Tchétchénie, Alexandre Kozlov. Il est chargé d’enquêter sur une série de suicides parmi les pensionnaires de l’orphelinat local, une autre forme de prison. Le jour même de son arrivée, un quatrième adolescent met fin à ses jours. La mission de l’enquêteur est parfaitement claire. Il s’agit de trouver un bouc émissaire, quelqu’un à qui imputer l’« incitation au suicide », conformément à l’article 110 du Code pénal de la Fédération de Russie. Marina Skalova estime que le nom de famille de l’enquêteur est parlant, dans la tradition gogolienne. Je n’en suis pas certaine. C’est un nom très répandu, et l’enquêteur est loin d’être un Ducon. Souffrant du départ de sa femme, il lui reste néanmoins fidèle et ne cède même pas aux charmes de la journaliste moscovite Agata, — voilà un prénom réellement parlant dans un roman policier ! — qui se présente d’elle-même dans sa chambre d’hôtel. (À travers elle, Sacha Filipenko égratigne toute la profession journalistique. Sûre d’elle, c’est à Siri qu’Agata demande pourquoi les enfants se suicident et, lorsqu’elle prépare son article, ne pense qu’au nombre de « likes » qu’il récoltera.) Même sa fin tragique fait de lui, presque automatiquement, un personnage plutôt positif. En tout cas, un héros en proie au doute.

Il en va autrement du nom de l’ancien maire d’Ostrog, Kitschman, que Kozlov était venu faire arrêter lors de son premier séjour dans la ville. Ce nom a été choisi par Arkadi, « un homme de magouilles » ayant purgé sept ans de prison, qui, après sa libération, a monté une entreprise prospère de fabrication de cotons-tiges, est devenu un oligarque de second rang et a accédé au poste de maire. Dans l’argot carcéral, « kitscha » signifie prison. La connotation juive est également évidente. Une personne « normale » n’adopterait pas un tel pseudonyme, même pour plaisanter. Dans le même registre, on trouve les prénoms des sœurs siamoises, Vera (Foi) et Lioubov (Amour), - remarquez l’absence de Nadezhda (Espérance), bien qu’elles aillent toujours ensemble, - présentées comme « la seule et unique attraction d’Ostrog digne d’être vue ». Là, le sous-texte est limpide, même pour un lecteur éloigné de la politique russe. Les sœurs physiquement inséparables, « depuis l’annexion de la Crimée, elles n’arrivent plus à trouver de langage commun. Maintenant, l’une est pour la Russie, l’autre pour les khokhols... Elles se sautent à la gorge tous les jours. Lioubov a le visage tout égratigné, Vera la lèvre éclatée. Nous pensions tous qu’elles ne tarderaient pas à faire la paix, après tout elles ne font qu’une. Mais au bout de trois jours, Liouba a débarqué avec une déclaration écrite : elle demande à se détacher de sa sœur...». C’est ainsi que décrit la situation l’enquêteur local Mikhaïl. Le choix des mots « le rattachement de la Crimée » (plutôt que « annexion », d’ailleurs, c’est ainsi dans l’original russe) et « khokhols » (un terme dépréciatif et raciste pour désigner les Ukrainiens, comme l’explique Marina Skalova) permet au lecteur russophone de saisir immédiatement ses opinions politiques, tandis que les autres pourront se reporter aux les notes de la traductrice.

Comment ne pas mentionner non plus le prêtre orthodoxe nommé Casemate, qui disserte sur Alexeï Tolstoï et Moussorgski, un nom dont le sens est également transparent pour les lecteurs russophones et francophones, tout comme celui du principal lieu de divertissement d’Ostrog, le karaoké « La Bastille ».

À l’opposé de cette réalité lugubre se trouve Petia Pavlov, ancien pensionnaire de l’orphelinat, qui n’a pas réussi à s’intégrer dans des familles d’accueil en raison de son excès de droiture. Il est, disons-le, plein d’étrangetés. Du moins aux yeux des habitants d’Ostrog, même si un lecteur suisse n’y verra peut-être rien d’étrange dans le fait que Petia soit poli avec les autres, exige qu’on le soit avec lui, bien que « l’on ne peut faire d’injure plus grande à l’homme russe que de s’adresser à lui poliment », et traverse la rue uniquement aux passages autorisés, quitte à faire un détour d’un kilomètre. Petia, qui vit dans un ancien baraquement de prison (!), est un lointain parent littéraire du Fol-en-Christ chez Pouchkine, ou un jeune tolstoïen qui ne ferait pas de mal à une mouche, un être béni cherchant à faire le bien et pardonnant sincèrement à ses ennemis. Il fait partie de ceux qui organisent des piquets de grève solitaires, des guerriers isolés dans l’immensité des champs russes. À Ostrog, il s’oppose à la construction d’une seconde usine de Kitschman par souci pour les oiseaux locaux (« L’usine, c’est la mort du pic !) », et travaille comme « taxi gratuit » pendant son temps libre, en dehors de son emploi à la première usine de ce même Kitschman. Le candidat idéal pour le rôle de bouc émissaire. D’autant plus que c’est lui, tel un prophète, qui s’oppose au projet de Kitschman d’emmener les enfants de l’orphelinat d’Ostrog en Grèce, avertissant que cela ne finira pas bien. Mais qui écoute un prophète en son pays ? Les enfants ont été emmenés, on leur a montré une autre vie, le soleil et la mer. En apparence, quoi de mal à cela, puisqu’ils étaient heureux ? Oui, mais ensuite, on les a ramenés. Dans la cage. Et le second voyage promis n’a jamais eu lieu. Un rayon de soleil a brièvement scintillé, puis s’est éteint. Le généreux mécène s’est retrouvé derrière les barreaux. Toutes les portes se sont refermées.

… Je ne révélerai pas l’issue de l’enquête. L’auteur ne me le pardonnerait pas. Je me contenterai de noter que le léger aspect caricatural des personnages est compensé par la présence, dans le livre, de statistiques fédérales russes sur le nombre d’enfants placés en institution et le taux de suicide parmi eux. Ces chiffres sont plus effrayants que n’importe quelle fiction. Les pensionnaires de l’orphelinat d’Ostrog mettent fin à leurs jours de différentes manières. L’un se pend dans la forêt, un autre se jette sous un train, une jeune fille se tranche les veines sur une décharge, une autre se défenestre. Les sœurs siamoises ont elles aussi trouvé leur issue.

Retour à Ostrog est une variation terrifiante sur le thème de la solitude et de l’impasse existentielle d’êtres humains privés d’espérance. Dans le « royaume des ténèbres » de la province russe décrit par Sacha Filipenko, ne pénètre aucun « rayon de lumière », celui que Nikolaï Dobrolioubov avait introduit dans la littérature russe. Et face à cela, il ne reste qu’une issue. La corde, le train, ou n’importe quoi d’autre.