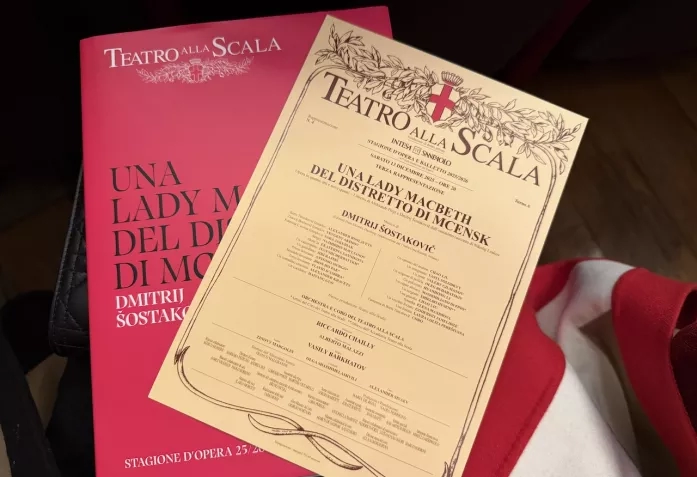

« Cette année, la saison s’ouvrira avec l’opéra de Dmitri Chostakovitch Lady Macbeth du district de Mtsensk, une œuvre controversée, sensuelle et révolutionnaire, longtemps censurée pour son audace et aujourd’hui reconnue comme un chef-d’œuvre de la musique du XXᵉ siècle ». Ainsi s’exprimait la chaîne italienne RAI le 7 décembre, en retransmettant en direct de Milan la première du spectacle qui venait clore l’année civile musicale, marquée par le cinquantième anniversaire de la mort de Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch.

Il se trouve que, ces deux dernières années et demie j’en étais à ma troisième Lady Macbeth du district de Mtsensk. La première, dans la mise en scène de l’Espagnol Calixto Bieito, je l’avais vue au Grand Théâtre de Genève en mai 2023. Ma critique s’intitulait « Boue russe et sexe russe sur la scène genevoise », ce qui résumait assez bien cette production. La seconde, consacrée à la production du Catalan Àlex Ollé au Liceu de Barcelone, portait le titre « Des cadavres sur la Rambla ». Ce titre reflétait la lecture du metteur en scène, qui soulignait l’aspect criminel et policier de la nouvelle de Nikolaï Leskov tout en adoptant l’interprétation du personnage principal proposée, non par l’écrivain, mais par le compositeur. Pour Chostakovitch, Katerina n’est pas seulement une femme dominatrice qui marche littéralement sur des cadavres pour atteindre son but, elle est aussi une victime. Je regrettais alors de ne pas avoir entendu dans le rôle de Katerina Izmaïlova la soprano américaine Sara Jakubiak, et j’ai été ravie d’apprendre qu’elle était invitée cette fois à la Scala. Mais avant tout, je voulais découvrir la lecture de l’opéra proposée par le metteur en scène russe Vassili Barkhatov, dont je n’avais encore vu aucun travail. Pour ce diplômé du l’École du théâtre GITIS de Moscou, lauréat de plusieurs prix en Russie et auteur de nombreuses productions en Europe – dont récemment Boris Godounov à l’Opéra de Lyon –, il s’agissait de sa première rencontre avec Lady Macbeth du district de Mtsensk, tout comme pour Riccardo Chailly, le chef italien natif de Milan, grand passionné de musique du XXᵉ siècle. Son enthousiasme a manifestement gagné l’orchestre de la Scala, irréprochable face à la redoutable partition de Dmitri Chostakovitch lors de la première – l’ovation adressée à l’ensemble des participants au spectacle a duré 11 minutes !

Après avoir regardé la retransmission en direct, je me suis rendue à la troisième représentation, que les professionnels considèrent généralement comme la plus révélatrice : à ce stade, tout le monde est déjà bien échauffé, les artistes ont trouvé leurs marques et, de manière générale, l’expérience vécue dans la salle procure des émotions tout à fait différentes. D’autant plus que la situation réelle s’est révélée non moins dramatique que celle sur scène. En effet, lors de la deuxième représentation, le 10 décembre, Riccardo Chailly a été victime d’un malaise soudain. Il a néanmoins tenu à poursuivre la direction du spectacle jusqu’au deuxième entracte, après quoi il a fallu appeler une ambulance pour son évacuation en urgence. Le troisième acte a été annulé.

… Et voilà qu'en route vers Milan, admirant par la fenêtre du train les paysages qui défilaient, je ne me demandais qui prendrait la baguette à la tête de l’orchestre du Teatro alla Scala le 13 décembre. Je m’empresse de vous dire que le miracle de l’avant-Noël s’est produit : le maestro est revenu à son pupitre et a été accueilli par une ovation encore plus frénétique que de coutume ! Le reste du temps je songeais à une question posée peu auparavant par une amie : quelle est la différence entre Macbeth et Lady Macbeth ? La question m’avait d’abord semblé étrange, mais elle ne cessait de me revenir à l’esprit et méritait une réponse. Voyons donc, en dehors du genre des personnages, où se situe réellement la différence ?

Macbeth est une tragédie de William Shakespeare, publiée pour la première fois en 1623 et qui inspira Giuseppe Verdi pour son opéra éponyme en 1846-1847. Lady Macbeth du district de Mtsensk est une nouvelle de Nikolaï Leskov, achevée à Kiev le 26 novembre 1864, qui inspira Dmitri Chostakovitch pour son opéra en 1932. Après la création, en janvier 1934, au Malyi Opéra de Léningrad – МАЛЕГОТ dans l’abréviation russe –, sous la baquette de Samuel Samossoud et à Moscou une année plus tard, l’ouvrage provoqua la condamnation du compositeur par la direction du Parti communiste de l’URSS et fut interdit. Ce n’est qu’en 1962 qu’il fut représenté à Moscou dans une version autocensurée par Chostakovitch sous le titre Katerina Izmaïlova, et seulement en 1978 qu’il fut rétabli dans sa version originale, à Londres.

Le héros de Shakespeare est le chef militaire Macbeth, poussé au crime par la soif du pouvoir, les prophéties des sorcières et l’influence de son épouse. Cette Lady Macbeth-là est une complice consciente, une stratège froide, incarnation de l’ambition destructrice, qualifiée même de « son infernale reine » dans la traduction de Victor Hugo, au moment du dénouement de la pièce. Chez Leskov, en revanche, l’héroïne Katerina Izmaïlova, commet une série de meurtres par passion et par solitude. Terrible chose que la solitude, dangereuse conseillère.

Les dimensions de ces deux tragédies diffèrent profondément, elles aussi. Macbeth est une tragédie philosophique du pouvoir, du crime, du destin et de l’expiation. Lady Macbeth du district de Mtsensk est une tragédie socio-psychologique sur la condition féminine, la violence, la liberté étouffée et la passion destructrice. La première est une tragédie d’État, la seconde celle d’une vie privée, quotidienne, dans le monde marchand de la province russe. La provincialité est d’ailleurs soulignée dès le titre, qui donne à la Lady Macbeth de Leskov une dimension ironique. Son héroïne n’est pas une intrigante de cour, mais une femme passionnée, acculée par la vie au désespoir, dont les crimes naissent de la détresse et la conduisent à sa ruine tant morale que physique. Une tragédie du pouvoir vs. une tragédie de passion.

Katerina Izmaïlova a de quoi sombrer dans le désespoir : belle, jeune et ardente, elle vit avec un mari vieux et faible, incapable même de lui donner un enfant. Elle se jette donc dans les bras du jeune commis Sergueï, et la suite s’enchaîne. Quelle femme ne pourrait la comprendre ? Sara Jakubiak, elle, la comprend profondément : « Katerina est-elle une meurtrière sanguinaire ou une féministe ? Je pense que Chostakovitch a voulu en faire un peu des deux. Personnellement, j’éprouve pour elle une grande empathie. Je comprends ce qu’elle fait et pourquoi elle le fait. Moi, Sara, j’agirais autrement, et beaucoup d’autres aussi, mais il y a en elle quelque chose de profondément humain auquel chacun peut s’identifier, même si elle est une meurtrière. Pour moi, Katerina Izmaïlova est une femme habitée par un dictateur intérieur. Dans l’opéra, nous voyons autour d’elle différents dictateurs qui la contrôlent, mais le véritable dictateur est en elle, c’est la passion. Elle agit sous son emprise, tue pour elle, aime grâce à elle, et c’est en elle qu’elle trouve sa liberté ». Désormais, il m’est impossible d’imaginer Katerina, cette beauté à la Boris Koustodiev, autrement que coiffée de la chevelure rousse flamboyante de la chanteuse américaine. Une lionne dans un cage.

Il y aura toujours ceux qui ne trouveront aucune excuse à Katerina, et c’est précisément ce qui fait tout l’intérêt de ce personnage – le seul véritablement ambigu parmi une galerie de figures presque caricaturales. Elle est un être vivant, aimant et souffrant. Mais les tourments qu’elle éprouve signifient-ils un réel regret ? Pas sûre. L’on ne peut toutefois douter que cette femme au caractère fort aime sincèrement : « Sergueï, je ne t’ai pas vu de toute la journée », chante-t-elle déjà au bagne, nous rappelant Lenski dans Eugène Onéguine avec son « Longue est la journée passée loin de toi, c’est une éternité ! », adressée à Olga.

Vassily Barkhatov transpose l’action de la seconde moitié du XIXᵉ siècle aux terribles années 1930, époque de la création de l’opéra. La transposition est effectuée avec une grande délicatesse, sans signes extérieurs appuyés. Le premier rideau découvre les portraits de Katerina Izmaïlova, de face et de profil, ainsi que la couverture de son « affaire à l'instruction ». La criminelle est interrogée à l’avant-scène par un gendarme. Elle est encore vêtue de sa robe de mariée – elle a été arrêté lors de sa propre noce. Le second rideau révèle une salle à manger dont l’intérieur est trop luxueux pour une ville de province. Voici pour vous le style Empire, dans sa version stalinienne, avec sa pompe éclectique unique, avec ses plafonds très élevés, permettant à l’action de se développer simultanément sur deux niveaux, avec ses lustres monumentaux, ses canapés de cuir, ses bureaux administratifs et jusqu’au cercueil tapissé de rouge. Bravo au scénographe Zinovi Margolin, diplômé de l’Institut biélorusse des arts du théâtre !

Dès la première scène, les rapports de force sont établis. « Pourquoi donc t’a-t-on prise dans cette maison ?», « Tu es froide comme un poisson, tu ne cherches même pas à gagner des caresses », lance à sa belle-fille Boris Timofeïevitch Izmaïlov, riche marchand et despote domestique enclin à la paranoïa : « Je ne fais que guetter s’il n’y a pas un voleur », chantera-t-il au deuxième acte. (La basse Alexandre Roslavets, né à Brest en Biélorussie et diplômé du Conservatoire d’État de Saint-Pétersbourg, qui m’avait déjà conquise dans ce rôle à Genève il y a deux ans, puis à Lucerne en janvier de cette année, n’a fait ici que confirmer cette impression.)

Quant à celui dont Katerina est censée obtenir de la tendresse, il ne s’y prête guère : son mari, Zinovi Borisovitch, est un peu trop âgé, un peu trop corpulent, et surtout d’une lâcheté franchement répugnante. Avant de quitter la maison, il demande même à son père de surveiller sa femme et de faire en sorte qu’elle l’obéisse ! (Le ténor Evgueni Akimov, lui aussi diplômé du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, s’acquitte brillamment de ce rôle ingrat.) Izmaïlov père, de son côté, ricane et affiche une certaine mondanité en dissertant sur les jeunes épouses à qui il ne faudrait que des « s’il vous plaît » et des « rendez-vous ». Le français est pour lui, à l’évidence, la langue de la débauche.

Entre-temps, l’écran fait apparaître le « dossier de Sergueï », le nouveau commis, qui « a tout pour lui, la taille, le visage, la beauté ». Et qui sait lire, contrairement à Katerina elle-même. Et qui sait comprendre et compatir : « J’en ai vu, de la condition des femmes ». Comment résister ? D’autant que le casting de la Scala est remarquable : le ténor dramatique Najmiddin Mavlyanov, né à Samarkand, que nous avions remarqué dans la Fedora genevoise, correspond parfaitement à ce portrait. Et il chante, de surcroît.

La scène de la tentative de viol collectif de la cuisinière Aksinia, interprétée de façon très convaincante par Ekaterina Sannikova, elle aussi diplômée du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, bien que née à Ternopil, est, comme toutes les scènes sexuelles nombreuses dans cet opéra, une véritable épreuve pour le metteur en scène. Une épreuve de goût. À mes yeux, Vassili Barkhatov a choisi la seule approche juste, en estimant que la musique de Chostakovitch, littéralement suintante de sensualité, n’a nul besoin d’effets visuels supplémentaires. Il a ainsi épargné aux spectateurs la vulgarité qui est devenue ces derniers temps presque une norme.

Il y a dans cette mise en scène deux moments qui trahissent, selon moi, l’« accent russe » de Vassili Barkhatov et qui nécessitent sans doute des explications pour le public étranger.

Le premier se situe au début du deuxième acte, lorsque Boris Izmaïlov festoie en compagnie d’un gendarme (Jiří Rainiš), d’un prêtre (Valeri Gilmanov) et d’un « balourd miteux ». Ah, comme il est difficile de traduire précisément l’appellation de ce dernier personnage, « Задрипанный мужичонок » en russe : le « Balourd miteux » est délicieusement répugnant dans l’interprétation du ténor ukrainien Alexandre Kravets, dont je proposais déjà une interview lors du lointain 2007 ! Izmaïlov est ici le chef du groupe, et voilà qu’il sort soudain une crosse de hockey. À première vue, rien de particulier… mais seulement si l’on ignore que le hockey est l’un des sports favoris du président russe, si l’on ne comprend pas la nature même du cercle qui entoure Izmaïlov (l’Église, les forces de l’ordre et un représentant apprivoisé de la « société civile »), et si l’on n’a pas en tête la célèbre chanson soviétique affirmant que « ce sont les vrais hommes qui jouent au hockey, les lâches n’y jouent pas ». Les « vrais hommes » sont, dans le spectacle, représentés dans toute leur « splendeur », il faut bien le dire !

Le second moment concerne un petit volume de Gogol que tient en main le faux prêtre à la place d’une Bible. Le livre est bleu, très probablement issu de l’édition des Œuvres complètes de 1952. Autrement dit, Staline est encore vivant. Il est peu probable que les spectateurs, même assis aux premiers rangs, remarquent immédiatement ce petit volume, que l’un des personnages brandira un peu plus tard. Pourtant, c’est précisément cette allusion à Gogol qui éclaire le caractère caricatural de nombreux personnages et explique pourquoi Dmitri Chostakovitch nommait sa Lady Macbeth du district de Mtsensk comme une tragédie satirique. Voilà ce que nous appelons chez nous l’humour noir à la russe.

Tout le reste n’a nul besoin d’explications. La trouvaille remarquable du metteur en scène réside dans les scènes de dépositions. Tout au long du spectacle, les personnages témoignent les uns contre les autres. Autrement dit, ils dénoncent. Ce procédé ne sert pas seulement à combler les silences scéniques. Il permet de restituer ce « bruit du temps », pour reprendre l’expression du poète Ossip Mandelstam, de ce temps dont nous sommes tous « prisonniers », comme dans la pièce d’Alexandre Stein, miraculeusement montée en 1970, en pleine période de stagnation, au Théâtre de la Satire de Moscou, et qui posait au spectateur une question essentielle : l’artiste doit-il servir son époque, ou a-t-il le droit, voire le devoir, de lui résister ? Tout cela, j’en suis convaincus, est parfaitement compréhensible pour le spectateur contemporain. Il lui est tout aussi clair que la réaction du pouvoir face aux dénonciations est sélective, dictée par l’humeur du moment. Les Izmaïlov n’ont pas invité le chef des gendarmes à leur mariage, ils ont « fait les dédaigneux » : les voilà punis pour cela. Vengeance personnelle, jalousie, complexe d’infériorité, tels sont les véritables moteurs de bien des tragédies, quels que soient les « idéaux » dont elles se parent.

Les chœurs dans l’opéra de Dmitri Chostakovitch sont, eux aussi, sans doute parfaitement lisibles pour le spectateur d’aujourd’hui. Hérités des grandes tragédies grecques, mères fondatrices, pour ainsi dire, de toutes les tragédies ultérieures, ils incarnent le plus souvent la voix du peuple, vox populi. Il suffit de se souvenir du célèbre Chœur des Hébreux dans Nabucco de Verdi ou des chœurs dans Boris Godounov de Moussorgski. Mais il convient d’observer le contraste entre le chœur des gendarmes vénaux et corrompus, pour employer le langage d’aujourd’hui (« Où et comment s’enrichir »), et celui des forçats conduits au bagne dans le final du troisième acte (« Ah, ces étendues infinies, /ces jours et ces nuits interminables, /nos pensées sans réconfort, /et ces gendarmes sans cœur… »). On a alors l’impression qu’il existe en Russie deux peuples, et que l’abîme qui les sépare est immense.

Et pour finir. Vassili Barkhatov s’est permis de modifier le dénouement : Katerina et Sonietka, qui lui a soutiré au bagne à la fois ses bas de laine et son Sergueï, ne se noient pas dans le lac, comme cela devrait être le cas. Mais ne nous hâtons pas d’accuser le metteur en scène de sacrilège ! Certes, Katerina chante son ultime aria en regardant non le lac perdu dans la forêt, où « l’eau est noire comme ma conscience », mais un bidon d’essence. Dieu sait comment elle a réussi à se le procurer ! Son dernier instrument meurtrier, après les champignons empoisonnés (pour le beau-père) et l’oreiller (pour le mari), est une simple boîte d’allumettes. Un geste, et elle et Sonietka se transforment en deux colonnes de feu.

Qui brûlait-on sur les bûchers ? Les sorcières. Et comment commence Macbeth ? Par la scène des sorcières et leur formule : « Le beau est affreux, et l'affreux est beau », dans la traduction de Victor Hugo. Par cette seule trouvaille, Vassily Barkhatov donne au drame provincial russe la puissance d’une tragédie mythique shakespearienne.

Bravo.